An unserer Schule können die Schülerinnen und Schüler Französisch als zweite oder dritte Fremdsprache erlernen.

2. Fremdsprache:

7. Klasse – 4 Wochenstunden, 5 Klassenarbeiten

8. Klasse – 4 Wochenstunden, 5 Klassenarbeiten

9. Klasse – 3 Wochenstunden, 4 Klassenarbeiten, 1 Sprechprüfung

10. Klasse – 4 Wochenstunden, 4 Klassenarbeiten, 1 Sprechprüfung

3. Fremdsprache:

9. Klasse – 4 Wochenstunden, 4 Klassenarbeiten

10. Klasse – 4 Wochenstunden, 4 Klassenarbeiten

In der Oberstufe besteht die Möglichkeit, Französisch auf grundlegendem Niveau (GN) oder als Kernfach (KF) mit folgender Stündigkeit zu belegen:

E – 3 Wochenstunden (GN und KF)

Q1 – 3 Wochenstunden (GN) bzw. 4 Wochenstunden (KF)

Q1 – 3 Wochenstunden (GN) bzw. 4 Wochenstunden (KF)

Im Kernfach besteht dann auch die Möglichkeit, eine schriftliche Abiturprüfung abzulegen.

Warum Französisch?

Französisch ist eine lebendige Fremdsprache, d.h. sie wird heute noch von ca. 450 Millionen Menschen gesprochen. Neben Frankreich haben auch Belgien, Luxemburg, die Schweiz, Kanada und viele Länder Afrikas Französisch (u.a.) als Mutter-, Amts- oder Verkehrssprache. Auch in der EU ist Französisch neben Englisch die zweite offizielle Sprache. Die Bedeutung der Sprache in wirtschaftlichen und politischen Beziehungen ist daher nicht zu unterschätzen.

Deutschland und Frankreich sind die Hauptgründungsmitglieder der EU und pflegen auch heute noch ein intensives Verhältnis zueinander. Nicht umsonst feiern wir seit 2003 jedes Jahr am 22. Januar den Tag der deutsch-französischen Freundschaft, den « Journée franco-allemande ».

Wie wird Französisch unterrichtet?

Da Französisch eine lebendige Sprache ist, legen wir im Unterricht neben den üblichen Inhalten der Grammatik und der Textproduktion viel Wert auf das eigene Sprechen. Die Lernenden werden sehr schnell in die Lage versetzt, sich und ihre Familie vorzustellen, über Hobbys, Schule und andere Dinge aus ihrem Erfahrungsumfeld zu sprechen und sich in Alltagssituationen zu verständigen. Dafür arbeiten wir häufig mit kleinen Dialogen und Rollenspielen. Auch das Trainieren des Hörverstehens durch von Muttersprachlern gesprochene Texte ist zentraler Bestandteil des Unterrichts. Die grammatikalischen Strukturen dienen uns, ebenso wie die Vokabeln, als unerlässliches Handwerkszeug und werden regelmäßig und wiederholend geübt. Dieses Wissen wird immer wieder auch in kleinen Tests überprüft.

In der Sekundarstufe I arbeiten wir vor allem mit einem derzeit aktuellen Lehrwerk eines renommierten Schulbuchverlags. In höheren Jahrgängen arbeiten wir zusätzlich mit aktuellem und authentischem Material, dazu gehören Zeitungsartikel, Originallektüren, Lieder und Filme.

Sofern personell und strukturell möglich, bieten wir unseren Lernenden außerdem die Möglichkeit, zum Ende der Sekundarstufe I Frankreich selbst hautnah zu erleben und zu bereisen, sei es im Rahmen einer Schülerbegegnung oder einer Straßburgfahrt. Außerdem unterstützen wir jederzeit die Lernenden, die an einem mehrmonatigen Austausch über eine außerschulische Organisation teilnehmen möchten.

Auch stellen wir jederzeit Material und Hilfe für die Vorbereitung auf eine DELF-Prüfung bereit, die die Lernenden auf Wunsch an einem Institut Français ablegen können. Hierbei handelt es sich um Sprachzertifikate, die die verschiedenen Sprachniveaus (A1-C2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen) nachweisen.

Das Ziel unseres Unterrichts ist, die Lernenden dazu zu befähigen, selbständig Texte aus verschiedenen Lebens- und Anwendungsbereiche in der Fremdsprache zu verfassen und mit französischen Muttersprachlern fließend zu kommunizieren.

Leistungsbewertung in der Sekundarstufe I (Klassen 7-10):

1a) Prozentuale Bewertung der Klassenarbeiten in Klasse 7:

1 - 100-90%

2 - 89-80%

3 - 79-70%

4 - 69-60%

5 - 59-40%

6 - 39-0%

1b) Prozentuale Bewertung der Klassenarbeiten in Klasse 8-10:

1 - 100-90%

2 - 89-80%

3 - 79-65%

4 - 64%-50%

5 - 49-30%

6 - 29-0%

Zusatz für Klasse 9: Die freie Textproduktion wird getrennt von den übrigen Teilaufgaben bewertet und orientiert sich an den Korrektur- und Bewertungsvorgaben für die Oberstufe. Die Sprache wird kriteriengebunden bewertet und macht 60% der Teilnote für die Textaufgabe aus. Der Inhalt wird mit 40% gewichtet.

2. Gestaltung von Klassenarbeiten

Jede Klassenarbeit prüft folgende Aspekte ab:

- Lese- oder Hörverstehen

- sprachliche Mittel (Grammatik, ggf. Wortschatz)

- freie Textproduktion und/oder Sprachmittlung

In den Klassenstufen 9 und 10 ersetzt eine Sprechprüfung die 5. bzw. 4. Klassenarbeit.

3. Vokabeltests

Die Gestaltung und Häufigkeit von Vokabeltests liegt im Ermessen der Fachlehrkraft. Sie können einzelne Wortgleichungen, Satzgefüge und Verbkonjugationen abprüfen. Mischformen sind immer möglich. Auch die Form der Mindmap oder „spielerische“ Formen sind möglich. Die einsprachige Variante ist hierbei zu bevorzugen. Die Bewertung orientiert sich für alle Klassenstufen an den Bewertungsvorgaben für Klassenarbeiten in Klasse 6.

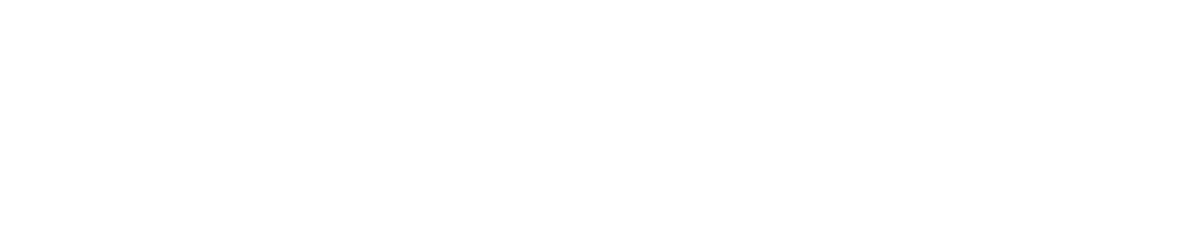

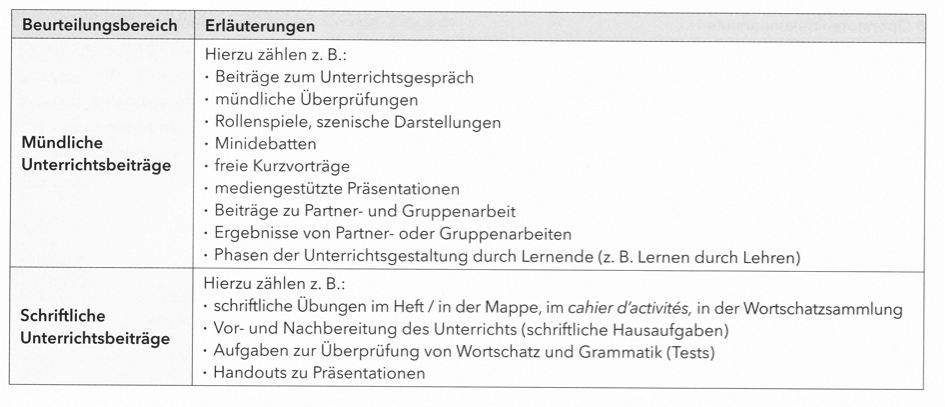

4. Bewertung und Gewichtung von Unterrichtsbeiträgen

(Quelle: Fachanforderungen Französisch, Kiel, Juli 2015)(Quelle: Fachanforderungen Französisch, Kiel, Juli 2015

(Quelle: Fachanforderungen Französisch, Kiel, Juli 2015)

Die reine Mitarbeitsnote macht 60% der Note für die Unterrichtsbeiträge aus, die übrigen Unterrichtsbeiträge mit eigenständiger Note 40%. Die Gewichtung der einzelnen schriftlichen Unterrichtsbeiträge obliegt der Fachlehrkraft.

Bei der Bildung der Mitarbeitsnote wird berücksichtigt, dass nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Beiträge für die Beurteilung maßgeblich ist.

5. Bildung der Gesamtnote

Die Gesamtnote setzt sich aus der Durchschnittsnote der Klassenarbeiten und der Durchschnittsnote für die Unterrichtsbeiträge im Verhältnis 40%-60% zusammen.

Am Ende eines Schuljahres steht eine Ganzjahresnote im Zeugnis, die sich aus der Note für das erste Halbjahr und der Note für das zweite Halbjahr zusammensetzt, wobei die Note des zweiten Halbjahres ein stärkeres Gewicht haben soll.

Die Bildung aller Noten unterliegt fachlichen und pädagogischen Entscheidungen und sind keine reinen Rechennoten!

Leistungsbewertung in der Oberstufe:

1.Leistungsnachweise

Die Fachkonferenz legt folgende Verteilung von Leistungsnachweisen im Verlauf der Oberstufe verbindlich fest:

E: GN → 2 Klausuren à 90 Minuten

KF → 3 Klausuren à 90 Minuten

Q1: GN → 2 Klausuren à 90 Minuten

KF → 1 Klausur à 90 Minuten – 1 Sprechprüfung nach Abiturbedingungen im Februar/ März – 1 Klausur à 90 Minuten

Q2: GN → 2 Klausuren à 90 Minuten

KF → 1 Klausur à 90 Minuten – Abitur-Probeklausur – Abiturklausur

2. Gestaltung von Leistungsnachweisen

Es gilt die Vorgabe der Fachanforderungen, dass „im Kern- und Profilfach alle Teilkompetenzen der funktionalen kommunikativen Kompetenz (Hör-/Hörsehverstehen, Lesen, Sprechen, Schreiben, Sprachmittlung) mindestens einmal als (Teil einer) Klassenarbeit oder als gleichwertiger Leistungsnachweis überprüft“ (S.69) werden.

3. Vokabel- und Grammatiktests

Die Gestaltung und Häufigkeit von Tests liegt im Ermessen der Fachlehrkraft. Sie können einzelne Wortgleichungen, Satzgefüge und Verbkonjugationen abprüfen. Mischformen sind immer möglich. Auch die Form der Mindmap oder „spielerische“ Formen sind möglich. Die einsprachige Variante ist hierbei zu bevorzugen. Die Bewertung orientiert sich an den Bewertungsvorgaben für Klassenarbeiten in der Unter- und Mittelstufe.

4. Bewertung und Gewichtung von Unterrichtsbeiträgen

(Quelle: Fachanforderungen Französisch, Kiel, Juli 2015)

Die reine Mitarbeitsnote macht ca. 60% der Note für die Unterrichtsbeiträge aus, die übrigen Unterrichtsbeiträge mit eigenständiger Note ca. 40%. Die Gewichtung der einzelnen schriftlichen Unterrichtsbeiträge obliegt der Fachlehrkraft.

Bei der Bildung der Mitarbeitsnote wird berücksichtigt, dass nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Beiträge für die Beurteilung maßgeblich ist (siehe hierzu: Bewertungsbogen Mitarbeit).

5. Bildung der Gesamtnote

Die Gesamtnote setzt sich aus der Durchschnittsnote der Leistungsnachweise und der Durchschnittsnote für die Unterrichtsbeiträge im Verhältnis 40%-60% bei zwei Leistungsnachweisen und im Verhältnis 30%-70% bei einem Leistungsnachweis im Halbjahr zusammen.

Die Bildung aller Noten unterliegt fachlichen und pädagogischen Entscheidungen und sind keine reinen Rechennoten!

Französisch – keine Frage!

Im 21. Jahrhundert ist es wichtiger denn je, im Laufe der Schulzeit mehrere Fremdsprachen zu lernen. Gute Fremdsprachenkenntnisse und Auslandserfahrungen sind die besten Voraussetzungen für Schule, Ausbildung, Studium und Beruf. Französisch ist eine der wichtigsten Weltsprachen: Für rund 150 Millionen Menschen in beinahe 40 Ländern ist Französisch Amts- bzw. Verkehrssprache. Im Zuge der Internationalisierung von Wirtschaft und Verwaltung und in Zeiten zunehmender beruflicher Mobilität wird Französisch für den Beruf immer wichtiger. Angesichts der Tatsache, dass Frankreich als starke Industrienation unser wichtigster Handelspartner ist, stellt es einen unschätzbaren Vorteil dar, die Sprache zu beherrschen. Darüber hinaus verbindet uns mit diesem Land seit Jahrzehnten ein dichtes Netz aus politischen und kulturellen Beziehungen.

In dieser Hinsicht bieten Französischkenntnisse den Ausgangspunkt für ein vertieftes Verständnis der französischen Gesellschaft. Erst durch die Sprache werden Lebensart und Kultur unseres europäischen Nachbarn wirklich erfahrbar. So zahlt sich das Erlernen der Fremdsprache nicht nur in beruflicher Hinsicht aus, sondern bringt auch eine vielfache menschliche und kulturelle Bereicherung mit sich, erweitert den Horizont und fördert Toleranz und Interesse an anderen Völkern. Französisch erhöht das Bildungsniveau.

Wer von euch Französisch als 3. Fremdsprache wählt, erlernt eine lebende Fremdsprache, mit der ihr euch verständigen könnt. Unser Lernangebot stellt von Beginn an die Sprachpraxis in den Vordergrund. Ihr werdet viele Möglichkeiten erleben, diese Sprache außerhalb des Unterrichts unmittelbar anzuwenden: mit Filmen oder Büchern in der Originalsprache, bei Aufenthalten in französischsprachigen Ländern, bei Brief- und E-Mail-Freundschaften oder im Rahmen von Austauschprogrammen.

Deutsch-französische Abkommen bieten den Schülerinnen und Schülern einmalige Möglichkeiten beim Sprachaustausch, in binationalen Projekten, Praktika und Studium, die sprachlichen und landeskundlichen Kenntnisse zu erweitern.

Das international anerkannte Sprachdiplom „DELF“ kann erworben; werden; es handelt sich hierbei um eine Sprachprüfung, die am Centre Culturel Français in Kiel auf vier verschiedenen Niveaus abgelegt werden kann. Die Zertifikate werden vom französischen Bildungsministerium ausgestellt und entsprechen den Anforderungen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Fremdsprachen.

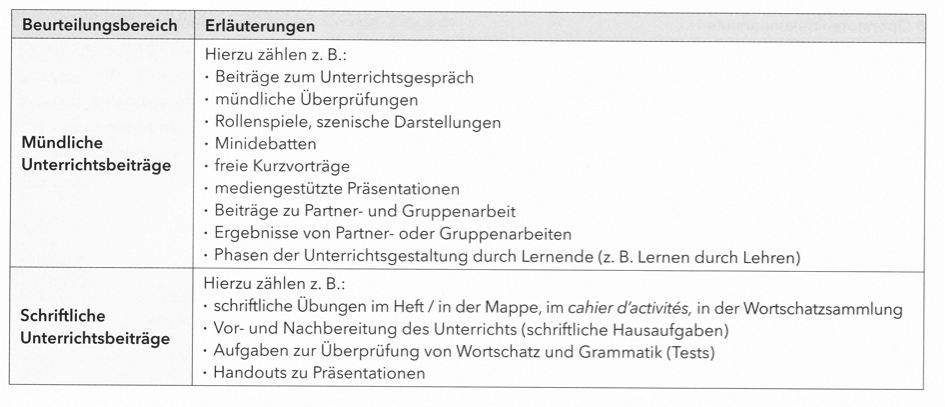

Musik ist in unserer Welt omnipräsent.

Entsprechend kommt dem Musikunterricht die Aufgabe zu, Kinder und Jugendliche in die Lage zu versetzen, angesichts eines stetig zunehmenden Kulturangebotes in einer global immer enger vernetzten Welt, sich Orientierung verschaffen und sinnvoll beteiligen zu können.

Musik wird an unserer Schule in allen Klassenstufen unterrichtet. In der Oberstufe können die Schülerinnen und Schüler zwischen Darstellendem Spiel, Kunst oder Musik wählen.

Der Unterricht umfasst in der Regel 2 Unterrichtsstunden in der Woche. Auch außerhalb des normalen Musikunterrichts finden sich immer wieder Schülerinnen und Schüler in musischen Arbeitsgemeinschaften zusammen. Neben dem Unterstufenchor und dem Lehrer-Eltern-Schüler-Chor gibt es – als Besonderheit am Städtischen Gymnasium – die Bandschmiede-AG. Betreut von den Musiklehrern unserer Schule finden sich in dieser AG Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen zusammen, um unter der Leitung einiger musikerfahrender Oberstufenschüler das gemeinsame Musizieren in kleineren Bands oder Gruppen zu erleben, auch wenn sie bisher über keine oder wenige musikpraktische Erfahrungen verfügen.

Wenn Sie näher am Fach Musik interessiert sind, können Sie sich mit den folgenden Links intensiver informieren über

- die Fachanforderungen für das Fach Musik in der Sekundarstufe I und II.

- die Grundlagen der Leistungsbeurteilung im Fach Musik am Städtischen Gymnasium.

- die Musikräume des STG.

- die Arbeit der verschiedenen Musik-AGs in den letzten Jahren.

„Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben.“

Alexander von Humboldt (zugeschrieben)

Aktuelle geographisch relevante Phänomene und Prozesse wie z.B. Globalisierung und Klimawandel prägen unser Leben auf der Erde im 21. Jahrhundert. Sie erhalten ihre Dynamik oft aus den Wechselwirkungen zwischen naturgeographischen Gegebenheiten und menschlichen beziehungsweise gesellschaftlichen Aktivitäten. Daraus ergeben sich die zentralen Aufgaben und Leitziele des Geographieunterrichts - „zum einen die Einsicht in diese komplexen Zusammenhänge auf verschiedenen Maßstabsebenen und für verschiedene Räume der Erde, zum anderen die darauf aufbauende Handlungskompetenz, um die Gegenwart und damit auch die Zukunft auf der Erde nachhaltig für die Folgegenerationen zu gestalten.“ (Fachanforderungen Geographie S. 12)

Mit Ausnahme der Klassenstufe 7 wird Geographie am STG durchgängig unterrichtet, inklusive einem Profilangebot in der Oberstufe. Der Unterricht folgt in allen Klassenstufen den dargelegten Leitlinien und erarbeitet die komplexen Zusammenhänge altersangemessen an Beispielen im Nah- und Fernraum. In Exkursionen z.B. in die Hafencity nach Hamburg können die Schülerinnen und Schüler die Auswirkungen menschlichen Handelns im Raum anschaulich begreifen.

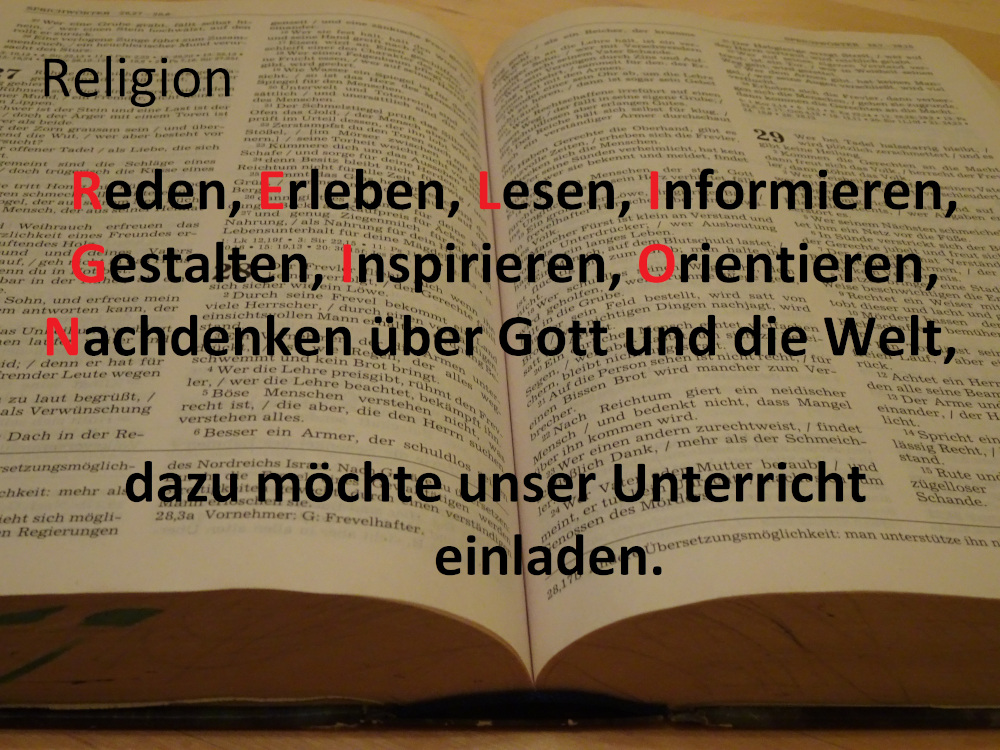

Das STG bietet evangelischen Religionsunterricht an, der für alle Interessierte offen ist. Eine Glaubenszugehörigkeit ist weder erforderlich noch notwendig Der Unterricht findet in den Jahrgangsstufen 5-7 sowie in der Oberstufe statt und wird zweistündig erteilt. Unterrichtsgespräche, Rollenspiele, Frei-arbeitsphasen, Präsentationen und der Besuch von außerschulischen Lernorten machen den Unterricht anschaulich und abwechslungsreich.

"Ziel des Unterrichtes ist der systematische, alters- und entwicklungsgemäße Erwerb von Kompetenzen. Der Unterricht fördert die kognitiven, emotionalen, sozialen, kreativen und körperlichen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Er vermittelt ihnen kulturelle und gesellschaftliche Orientierung und ermuntert sie dazu, eigenständig zu denken und vermeintliche Gewissheiten, kulturelle Wertorientierungen und gesellschaftliche Strukturen auch kritisch zu überdenken. Unterricht trägt dazu bei, Bereitschaft zur Empathie zu entwickeln, und fördert die Fähigkeit, die eigenen Überzeugungen und das eigene Weltbild in Frage zu stellen. Er unterstützt die Schülerinnen und Schüler dabei, Unsicherheiten auszuhalten und Selbstvertrauen zu erwerben."

(Fachanforderungen Evangelische Religion, 2016, S. 8)

Dabei werden durch verschiedene Kompetenzbereiche thematische Schwerpunkte gesetzt:

I. Die Frage nach Gott

II. Die Frage nach dem Menschen und dem richtigen Handeln

III. Die Frage nach den Religionen in der Gesellschaft

IV. Die Frage nach der Wahrnehmung und dem Verstehen von Religion und ihren Ausdrucksformen

„Erziehung zum Sport“ und „Erziehung durch Sport“

Dieser Doppelauftrag ist ein wesentliches Ziel des vielseitigen und zeitgemäßen Sportunterrichts am STG.

Sportangebot am STG

Die Schülerinnen und Schüler sammeln während der gesamten Schullaufbahn individuelle Erfahrungen in den verschiedenen Sportarten und werden so zum lebenslangen Sporttreiben motiviert. Für das vielseitige Sportangebot stehen an unserer Schule eine dreiteilige Mehrzweckhalle, ein Leichtathletikstadion mit einer 400m Tartanbahn, ein Beachvolleyballplatz, ein Spielfeld für Handball und Basketball sowie ein Kleinfußballfeld zur Verfügung. Außerdem können die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen AGs die persönlichen sportlichen Interessen vertiefen.

Sport in der Unter- und Mittelstufe

Durchgehende Koedukation in Bewegung, Spiel und Sport fördert nicht nur die individuellen sportlichen Stärken der Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Toleranz und das Miteinander. Diese sozialen Kompetenzen werden besonders durch die spielorientierten Unterrichtsbausteine, welche in unserem Sportunterricht fokussiert werden, gefördert. Ein Spieleturnier in den jeweiligen Klassenstufen während der Bündelungswoche bildet den krönenden Abschluss dieses Miteinanders.

„Ins kalte Wasser geworfen“, werden prompt die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen, denn gleich zu Beginn ihrer gymnasialen Schullaufbahn ist der Schwimmunterricht ein wichtiger Bestandteil des Sportunterrichts.

Auch das Gerätturnen und die Leichtathletik kommen nicht zu kurz im Unterrichtsgeschehen, denn es stehen jeweils umfangreiche Einheiten auf dem Programm. Die Heranwachsenden können anschließend ihr sportliches Potenzial ausschöpfen und bei den abschließenden Bundesjugendspielen unter Beweis stellen.

Individuelle Neigungen können die Sportinteressierten des Weiteren bereits ab der Klassenstufe 8 fördern. Der Wahlpflichtunterricht Sport, Spiele, Gesundheit bietet die Möglichkeit, die sportlichen Interessen zu vertiefen.

Sport in der Oberstufe

Basierend auf den Erfahrungen aus der Unter- und Mittelstufe, können die Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe das Sportprofil wählen. Eine Abiturprüfung wird demnach in der Sporttheorie und -praxis abgelegt. Der Sportunterricht in den anderen Profilfächern findet im Kurssystem statt und die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, je nach sportlicher Neigung zu wählen. Bedingt durch die exponierte Lage des STGs absolvieren die Oberstufenschülerinnen und -schüler einen ca. 8 km-Lauf als Prüfung der Ausdauerleistungsfähigkeit um den nahegelegenen Segeberger See.

Außerunterrichtliche Wettbewerbe

„Gib mir ein S…S, gib mir ein T…T, gib mir ein G…G – Wir sind das S T G !“

Mit großem Erfolg nimmt unsere Schule an zahlreichen außerunterrichtlichen Wettbewerben teil, da der besondere Spirit bei diesen Veranstaltungen für eine extra Portion Motivation im Sportunterricht sorgt. Besonders beim Helgoland-Staffelmarathon konnten die Läuferinnen und Läufer den Pokal schon oft von der Insel entführen und mit nach Bad Segeberg nehmen. Auch bei „Jugend trainiert für Olympia“ sind Kreis-, Bezirks- und Landesmeister unter anderem in den Sportarten Fußball, Handball, Basketball, Hockey, Rudern und vor allem in der Leichtathletik gekürt worden. Wer durch die zahlreichen Wettbewerbe sportlich noch nicht ausgelastet ist, kann bei den Cross-Meisterschaften seine Geländefähigkeit unter Beweis stellen.

Das Fach Wirtschaft & Politik wird ab Klasse 9 unterrichtet. Für Schüler der 8. Klassen besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts Kenntnisse zu politischen Themen zu erarbeiten. In der Mittelstufe und im Einführungsjahrgang lernt man Grundlagen des politischen Systems, der deutschen Gesellschaft und der Wirtschaft kennen und beschäftigt sich mit Inhalten wie z.B. Jugend in der Gemeinde, Parteien, Familienformen, Werten und Normen sowie Konsum und Bedürfnissen. In der 9. Klasse findet ein zweiwöchiges Betriebspraktikum statt. Dort erhalten die Schüler einen Einblick in die Arbeitswelt.

In der Oberstufe in Q1 sind die Themenfelder Wirtschaft und die Europäische Union zentral. Das zweiwöchige Wirtschaftspraktikum findet ebenfalls in diesem Schuljahr statt. Die Schüler fertigen nach dem Praktikum einen Bericht an, welcher anstelle einer Klausur in die Note des Halbjahres eingeht. Das soll sie an eine wissenschaftliche Arbeitsweise heranführen.

In Q2 sind internationale Beziehungen ein verbindliches Thema. Schwerpunkte wie UNO, NATO, Terrorismus und internationale Konflikte geraten dabei in den Fokus. Weitere mögliche Themen in Q2 sind Politik & Medien, Ökonomie & Ökologie oder Soziale Gerechtigkeit.

Ein zentrales und durchgängiges Ziel im Fach Wirtschaft & Politik ist das differenzierte und reflektierte Werturteil. Die Fachschaft lädt regelmäßig Externe aus verschiedenen Bereichen in den Unterricht ein. Auf diesem Wege lernen die Schüler Politiker, Vertreter der Bundesbank oder Mitglieder von Nichtregierungsorganisationen kennen.

Die Berufsorientierung wird ebenfalls durch dieses Fach begleitet. Wir informieren diesbezüglich zu verschiedenen Wegen nach dem Abitur und vermitteln unterschiedliche Beratungsangebote.

Der Chemieunterricht am STG beginnt im 2. Halbjahr der Klassenstufe 7. Dort lernt man die Geräte und Arbeitsweisen der Chemie (insbesondere das Experimentieren) kennen. Das Trennen von Gemischen und die Untersuchung der Reaktionen mit dem Stoffgemisch Luft sind die Inhalte. In Klasse 8 vertieft man diese Einsichten anhand der Stoffklassen der Metalle und Salze und lernt schon ein einfaches Atommodell kennen. In Klasse 9 schließlich wird dieses Atommodell erweitert und auf die Bereiche der Säuren und Basen und der organischen Stoffe angewendet. Die Oberstufe schließlich bietet eine große Menge praktischer Möglichkeiten, sich mit den verschiedenen Bereichen auseinanderzusetzen, in denen die Chemie in unserem Alltag Bedeutung hat: Lebensmittel, Farbstoffe, Batterien, Kraftwerke, Arzneimittel, Analytik usw.

Dank unserer beiden Chemieräume, davon einer mit 5 Abzügen, und einer sehr guten Chemikalien- und Geräteausstattung, können wir vielfältige und interessante Experimente zu diesen Themenbereichen durchführen.

Für die Schüler, denen das Warten bis zur Klassenstufe 7 zu lange dauert, bieten wir eine ExperimentA-AG in Klasse 5 und den NaWi-Unterricht in Klasse 6 an.

Salvete discipuli discipulaeque!

Warum Latein lernen?

- Durch das Übersetzen lateinischer Texte ins Deutsche schult man die Fähigkeit, sich im Deutschen treffend und präzise auszudrücken.

Im Lateinunterricht geht es darum, sich sprachliche Strukturen bewusst zu machen, so dass man etwas über das Funktionieren von Sprache überhaupt lernt. - Folglich stellen Lateinkenntnisse eine gute Voraussetzung zum Erlernen anderer Fremdsprachen dar.

- Das gilt vor allem für die romanischen Sprachen Französisch, Italienisch und Spanisch, deren Wortschatz auf das Lateinische, aus dem sie entstanden sind, zurückgeht.

- Sowohl unzählige Fremdwörter der Alltagssprache als auch ein Großteil der Fachbegriffe der Wissenschaftssprache stammen aus dem Lateinischen. Lateinkenntnisse erleichtern somit das Verstehen dieser Fremdwörter und Fachausdrücke.

- Beim Übersetzungsprozess werden aufgrund der besonderen Struktur der lateinischen Sprache Schlüsselqualifikationen wie Konzentration, Detailgenauigkeit, Ausdauer und logisches Denken gefördert.

- Der Lateinunterricht ist eine Reise zu den Wurzeln unserer europäischen Kultur, mit deren historischen Grundlagen man sich auseinandersetzt.

- Im Lateinunterricht lernt man die antike Welt als Vergleichsgröße zu unserer heutigen Welt kennen und trifft sowohl auf das Bekannte als auch auf das Fremde. Hier wird sowohl zu Identifikation eingeladen als auch Distanz erfahrbar gemacht.

- Das Bekannte: Die Aktualität vieler Texte besteht in ihrem existentiellen Gehalt. Mögen sie auch 2000 Jahre alt sein, so behandeln sie doch zeitlose Themen und werfen allgemeine Fragestellungen auf, die uns zum Nachdenken über unser eigenes Leben anregen.

- Das Fremde: Die Antike wird als eine Welt erfahren, die sich in vielem von unserer heutigen Welt unterscheidet. Diese Andersartigkeit lädt nicht nur zum Staunen ein, sondern fordert uns auch dazu auf, zu vergleichen und unseren eigenen Standpunkt zu klären.

- Lateinkenntnisse sind Voraussetzung für einige Studiengänge. Diese sind in der Schule meist leichter zu erwerben als später an der Universität.

Besonderheiten des Latein-Unterrichts

- „Im Mittelpunkt des Lateinunterrichts steht die Auseinandersetzung mit der lateinischen Sprache und Literatur“, heißt es in den Fachanforderungen Latein. Das bedeutet:

- Die Schülerinnen und Schüler lernen es, lateinische Texte zu übersetzen, wobei grammatische Analyse und inhaltliches Verständnis Hand in Hand gehen.

- Die Schülerinnen und Schülern setzen sich mit dem Gehalt der Texte auseinander und erarbeiten deren Aussagen und Intentionen als Ausgangspunkt für Reflexion und Diskussion. - Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Die lateinischen Texte werden zwar auch laut vorgelesen, aber es gibt nahezu keine Probleme mit der Aussprache, da im Lateinischen in der Regel Schreibung und Aussprache identisch sind.

- Die Schülerinnen und Schüler erwerben Kenntnisse über die wichtigsten Bereiche der antiken Lebenswelt, und zwar:

1. privates und gesellschaftliches Leben (z.B. Sklaverei, Stellung der Frau)

2. Geschichte und politische Ordnung (z.B. Persönlichkeiten der Antike - wie Cicero oder Hannibal; besondere Ereignisse – wie der Untergang Pompejis)

3. Mythos, Religion und Philosophie (z.B. mythische Gestalten – wie Ikarus oder Odysseus; Gedanken antiker Philosophie)

4. Kultur und Kleidung in der Antike (z.B. Unterhaltung und Sport, Kunst und Architektur)

Latein als unterstützendes Fach

Die Fachanforderungen weisen Latein als Fach aus, das für die besonderen Lernausgangslagen einiger Schülerinnen und Schüler einen spezifischen Beitrag leisten kann:

- Durch die intensive Bewusstmachung sprachlicher Strukturen unterstützt Latein Schülerinnen und Schüler, die die deutsche Sprache nicht sicher beherrschen.

- Da Lesen und Schreiben einen großen Raum im Unterricht einnehmen, erleichtert Latein Schülerinnen und Schülern mit Hörbeeinträchtigungen die Mitarbeit.

- Autistische Schülerinnen und Schüler profitieren davon, dass die Denkarbeit des Einzelnen im Lateinunterricht einen hohen Stellenwert genießt. Zudem sind die Rituale und festgelegten Strukturen, wie sie der Lateinunterricht zumeist bietet, eine große Unterstützung beim Lernen.

- Das Prinzip der Entschleunigung als Grundlage und Effekt der genauen Sprachbetrachtung kann in vielen Fällen Schülerinnen und Schüler mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche stärken.

Latein am STG

- Am STG kann man Latein als zweite Fremdsprache ab der siebten Klasse oder als dritte Fremdsprache im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts ab der neunten Klasse belegen.

- Die Schülerinnen und Schüler, die Latein als zweite Fremdsprache wählen, arbeiten in der Spracherwerbsphase, also in ersten drei Jahren, mit dem Lehrbuch „ROMA. Ausgabe A“ (Verlag: C.C. Buchner). An die Lehrbuchphase schließt sich die Lektürephase an, in der zunächst vereinfachte Originaltexte, später auch Originaltexte gelesen werden. Parallel dazu werden noch nicht behandelte grammatische Themen unterrichtet.

- Schülerinnen und Schüler, die Latein als dritte Fremdsprache belegen, arbeiten während der zweijährigen Spracherwerbsphase mit dem Lehrbuch „prima. Ausgabe C“ (Verlag: C.C. Buchner).

- In der Oberstufe ist der Lateinunterricht reiner Lektüreunterricht.

Latina (in G9)

- Kleines Latinum (Abschluss mindestens „ausreichend“/05 Notenpunkte):

Latein II: Unterricht in den Jahrgangsstufen 7-10

Latein III: Unterricht in den Jahrgangsstufen 9–11 - Latinum (Abschluss mindestens „ausreichend“/05 Notenpunkte):

Latein II: Unterricht in den Jahrgangsstufen 7–11

Latein III: Unterricht in den Jahrgangsstufen 9–12 - Großes Latinum (Abschluss mindestens „ausreichend“/05 Notenpunkte):

Latein II: Unterricht in den Jahrgangsstufen 7–13

Latein III: Unterricht in den Jahrgangsstufen 9–13 auf Antrag

Seit nunmehr über 20 Jahren bietet unsere Schule allen interessierten und geneigten Schülerinnen und Schülern ab Klasse 7 das Angebot, den Geographieunterricht in englischer Sprache zu besuchen. Was einst von Frau und Herrn Christiansen und Frau Klingelhöfer mit großer Begeisterung und Ehrgeiz an der Schule etabliert wurde, wird durch ein ebenso engagiertes Kollegium von Lehrkräften weitergeführt, die sowohl Englisch als auch Geographie unterrichten. Bilinguales Lernen fördert die interkulturelle Kompetenz und bereitet die Schülerinnen und Schüler auf Beruf, Studium und das Leben in einer vielfältigen, mehrsprachigen und globalisierten Arbeitswelt vor. Durch die didaktische Nutzung von Synergieeffekten gilt es, sowohl die Sachkompetenz in Geographie als auch die Fremdsprachenkompetenz in Englisch zu unterstützen, und zwar durch anwendungsorientierte und authentische Verwendung der Fremdsprache als Arbeits- und Unterrichtssprache.

Am Ende von Klasse 6 entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler für den deutsch- oder den englischsprachigen Geographieunterricht. Interessierte Schülerinnen und Schüler besuchen ab Klasse 7 einen Vorkurs im Umfang von zwei Schulstunden pro Woche, in dem sie an den englischsprachigen Erdkundeunterricht herangeführt werden. Hier erfolgt eine erste behutsame, schüleraktivierende Begegnung mit grundlegenden geographischen Arbeitsweisen und mit weitgehender Einsprachigkeit im Unterricht. Ab Klasse 8 erfolgt der Unterricht inhaltlich und fachmethodisch in Übereinstimmung mit dem deutschsprachigen Geographieunterricht, so dass gewährleistet ist, dass keine geographische Sachkompetenz verloren geht. Um den verstärkten Anforderungen der Fremdsprache gerecht zu werden, erfolgt der Unterricht dreistündig pro Woche, also mit einer Stunde mehr als der deutschsprachige Fachunterricht. Im Abitur besteht die Möglichkeit, eine englischsprachige mündliche Prüfung in Geography abzulegen und einen Sprachnachweis C1 (advanced level) nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen zu erhalten, eine echte Visitenkarte für manchen Eintritt in die Studien- oder Berufswelt.

Dieses Unterrichtsmodell hat sich am STG gut bewährt und macht allen Beteiligten, Schülern und Lehrkräften große Freude. Die sprachlichen Leistungen bleiben in allen Unterrichtsleistungen unberücksichtigt, so dass die Schülerinnen und Schüler motiviert werden, Sprechanlässe zu nutzen, Fehler zu machen und sich zu korrigieren. Um fachlich und sprachlich das Beste aus den Schülerinnen und Schülern herauszuholen, planen und gestalten wir unseren Unterricht entlang grundlegender bilingualer Prinzipien: verstärktes Wiederholen und Üben, kleinschrittige Progression, strukturierte und mehrphasige Ergebnissicherung, didaktisch reduzierte Medien, sensibles Korrektur- und Bewertungsverhalten. Grundsätzlich gilt: Die Schülerinnen und Schüler sollen Spaß und Anregung finden, ihre Englischkenntnisse anzuwenden und auszubauen: message before accuracy.